日常生活のあらゆる瞬間に寄り添うコミュニケーションツールとして登場したLINEですが、今や単なるメッセージアプリの枠を大きく超え、「生活インフラ」として再評価を受けています。

国内利用者数は9,700万人を超え、10代から70代以上まで世代を問わず90%以上が日々利用する存在感は、もはや私たちの暮らしの基盤そのものと言えるでしょう。

キャッシュレス決済や行政サービス、医療予約から災害時の情報共有まで、LINE一つで数多くの手続きを完結できる利便性は、「LINEだけで生活が回る」と実感させるほどです。

この記事では、LINEがどのようにして生活のOSへと進化を遂げ、今後どのような社会的役割を担おうとしているのかを探っていきます。

LINEの国内利用率と世代別浸透度

LINEの国内月間アクティブユーザー数は9,700万人超に上り、2024年には全世代での利用率が94.9%に達しています。特に60歳以上の高齢層でも91.1%と、SNSというより「生活インフラ」としての定着度が際立っています。

メッセージングを超えた多機能プラットフォーム

もはやLINEは単なるチャットツールではなく、決済・予約・行政手続き・医療連携など、日常のあらゆるシーンをワンストップで支える“生活OS”となっています。企業向けには公式アカウントやMessaging APIが普及し、One-to-Oneコミュニケーションや自動化が容易になりました。

高齢層での利便性向上

70代のスマホ所有率は80%以上、利用者数は10代より多いほどで、家族連絡や店舗予約、サービス通知など、高齢者の日々の行動とも密接に結びついています。高齢層にLINEが生活インフラとして受け入れられている背景には、簡単操作と確実な情報伝達に対する信頼があります。

新機能によるさらなる定着

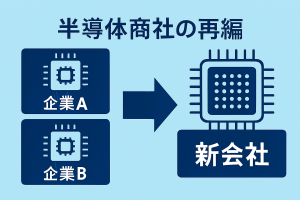

近年はデジタル運転免許証や健康・医療連携機能をはじめ、行政・金融機関との連携強化が進行中です。Cookie規制の中で企業が顧客と直接接点を持つ「武器」としても位置付けられており、生活情報プラットフォームとしての価値を高めています。

今後の展望

DX推進や地域振興、自治体・企業のサービス拡充に伴い、LINEは「暮らしに欠かせないインフラ」としてさらに進化すると見込まれます。広告・マーケティング分野だけでなく、災害時の情報共有、ワクチン接種予約、地域コミュニティ活性化など、社会的役割も拡大していくでしょう。

剛さん、これはまさに今の日本社会を映すテーマですね。LINEはもはや「SNS」ではなく、「生活インフラ」として再評価される段階に入っています。以下に、最近の動向や背景を整理してみました。

🟢 LINEが生活インフラとして定着する理由

1. 全世代での圧倒的な利用率

- 2024年時点で、LINEの国内利用率は94.9%。

- 特筆すべきは70代の利用者数が10代より多いという事実。

- 高齢者にとっても、家族との連絡や医療・行政情報の取得手段として不可欠。

2. 行政・医療・物流との連携強化

- ヤマト運輸やJAL、東京電力などがLINE公式アカウントで通知サービスを展開。

- 電気料金の確認、宅配便の受け取り調整、飛行機の遅延通知などがLINEで完結。

- これにより「不在連絡票」や電話確認の手間が激減。

3. 企業の顧客接点としての再評価

- Cookie規制の影響で、企業が直接顧客とつながる手段としてLINEが再注目。

- LINE User IDと企業のCDP(顧客データ)を連携させ、One-to-Oneの情報配信が可能に。

4. 店舗・クリニックでの活用事例

- 小規模店舗や医療機関がLINEを使って予約・営業情報・キャンペーンを配信。

- ハガキDMや電話連絡よりも効率的で、顧客満足度も向上。