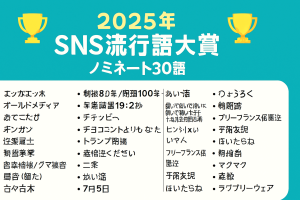

🌾 **政府備蓄米(せいふびちくまい)**とは、日本政府が凶作や不作、災害などの緊急事態に備えて保管しているお米のことです。主に流通の安定や食料安全保障を目的として、毎年約20万トンずつ備蓄され、5年間で約100万トンの体制が維持されています。

📦 最近の動き

- 2025年7月12日から、ホームセンター「ムサシ」「ビバホーム」などで令和3年産の政府備蓄米が一般販売開始。

- Amazonでも「政府備蓄米 5kg」が税込1,944円で販売されており、購入は1人1点まで。

- JA全農による供給も進んでおり、7月時点で約75%が出荷済み。

💡 備蓄米の特徴

- 通常は低温・低湿度の倉庫で保管され、品質を維持。

- 古米化による食味の低下を防ぐため、新米とブレンドして販売されることも。

- 保管期間が過ぎた米は、飼料用や学校給食、こども食堂、フードバンクなどに無償提供される。

災害時に政府備蓄米はどのように使われるのでしょうか?

🌪️ 災害時の政府備蓄米の活用方法は、まさに「いざという時の命綱」として機能します。以下のような形で迅速かつ柔軟に使われます:

🏕️ 被災地への緊急供給

- 地震や台風などで物流が止まった際、避難所や自治体に直接供給されます。

- 精米された状態で提供されることが多く、炊き出しやおにぎりなどに活用されます。

- 東日本大震災や熊本地震では、実際に備蓄米が避難所での食事に使われました。

🏫 学校給食・福祉施設での利用

- 災害で通常の食材供給が困難になった場合、学校給食や高齢者施設などに無償提供されます。

- 子ども食堂や子育て支援事業でも活用され、地域の食の安全を支えます。

🛒 市場への放出による価格安定

- 災害によって米の供給が不安定になると、政府が備蓄米を市場に放出して価格の高騰を抑えます。

- 2025年には猛暑と災害の影響で米価が急騰し、政府は21万トン以上の備蓄米を放出しました。

🚚 分散保管による迅速対応

- 備蓄米は全国約80か所以上に分散保管されており、被災地に近い倉庫から素早く供給できる体制が整っています。

🍱 加工食品や非常食としての活用

- 古くなった備蓄米は、せんべいやレトルト食品などに加工され、災害時の非常食としても使われます。

過去の災害で政府備蓄米はどう活用されたのでしょうか?

📜 過去の災害における政府備蓄米の活用事例は、日本の食料安全保障の実践例として非常に重要です。以下に代表的な災害とその対応をまとめました:

🌀 2011年 東日本大震災

- 約4万トンの備蓄米が被災地へ供給されました。

- 精米(無洗米)として提供され、避難所での炊き出しやおにぎりに活用。

- この経験を踏まえ、政府は精米備蓄制度を導入し、調理の手間を減らす体制を整備。

🌋 2016年 熊本地震

- 約90トンの無洗米が供給され、避難所や炊き出しで使用。

- 初めて精米備蓄が本格的に活用された事例。

- ただし、供給までの手続きが煩雑で、自治体と国の連携に課題が残りました。

🔥 2025年 猛暑・災害による米価高騰

- 災害による流通混乱と価格高騰を受け、政府は約21万トンの備蓄米を放出。

- ホームセンターやAmazonなどで一般販売され、価格安定に寄与。

- 一部は学校給食や福祉施設にも供給されました。

🏫 その他の活用

- 保管期限が切れた備蓄米は、子ども食堂やフードバンクに無償提供。

- 食品ロス削減と社会福祉支援の両立を目指す取り組みも進行中。

今後の災害備蓄米活用の課題や改善点は?

🌾 政府備蓄米の今後の課題と改善点は、災害時の迅速な供給と品質維持を両立するために、制度・流通・技術の各面で見直しが求められています。以下に主なポイントをまとめます:

目次

⚠️ 主な課題

1. 出荷の遅延

- 災害時や米価高騰時に備蓄米を放出しても、精米・包装・輸送に時間がかかる。

- 実際に市場に届くまで2か月以上かかるケースもあり、即効性に欠ける。

2. 品質劣化

- 長期保管による「古米臭」「油臭」などが問題視され、消費者の満足度が低い。

- SNSでは「炊いても臭くて食べられない」といった声も。

3. 制度の複雑さ

- 災害時の供給には自治体・JA・政府間の煩雑な手続きが必要で、迅速な対応を妨げる。

4. 透明性の欠如

- 備蓄米の在庫や流通状況が不明瞭で、行方不明になるケースも報道されている。

🔧 改善の方向性

1. 流通・精米体制の強化

- 精米工場の能力増強や、災害時に即応できる体制の構築が急務。

- 民間物流との連携強化も検討されている。

2. 保管技術の向上

- 低酸素保管や窒素充填など、品質劣化を防ぐ技術開発が進行中。

- 備蓄米のローテーション(入れ替え)頻度を上げることも有効。

3. 制度の見直し

- 「食べられる米」から「食べたい米」へ。品質重視の備蓄政策への転換が議論されている。

- 災害対応型の備蓄枠を新設し、JA流通とは別の供給ルートを構築する案も。

4. 情報公開と啓発

- 備蓄米の役割や調理のコツなどを消費者に分かりやすく伝えることで、誤解や不満を減らす。

🚀 今後の展望

- 2025年の猛暑・災害による米価高騰を受け、政府は毎月の備蓄米放出を開始。

- ただし、数量や流通先の偏りが課題で、構造改革なしでは「焼け石に水」との指摘も。

- 将来的には、輸入米との併用や民間備蓄との連携も視野に入れた柔軟な政策が求められています。