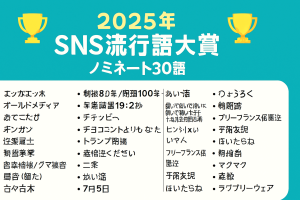

外国人転売ヤーの実態と背景

以下では、日本で問題化している主な3つの事例を整理し、その構造的要因を探ります。

目次

事例1:米の買い占めと“令和の米騒動”

外国人転売ヤーが地域スーパーや米穀店から大量に米を買い占め、高値で転売を試みた事例です。政府が備蓄米の放出を決定すると価格が暴落し、在庫をかかえたまま自滅する流れになりました。保存環境の不備(屋外放置や産地不明混入など)も批判を呼びました。

事例2:ディズニーグッズ・ポケモンカードの大量購入

中国人転売ヤーがディズニー限定グッズやポケモンカードを“遊びに来ただけ”と装いながら複数購入制限を突破。母国で高値販売し、ファンが買えない事態を招きました。変装や仲間割れなど巧妙な手口も明らかになっています。

事例3:スマホ・PC転売とベトナム人グループ

学割やキャンペーンを悪用し、ノートPCやスマホを家電量販店で大量に購入。グループで在留カードを使い回し、利益を上げる組織的転売が摘発例として報じられています。

主なパターン比較

| 事例 | 国籍 | 主な商品 | 転売手口 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 米の買い占め | 複数 | 米 | スーパー買い占め→政府備蓄放出 | 価格暴落→在庫自滅 |

| グッズ大量購入 | 中国人 | ディズニー/ポケモン | 代装・購入制限突破 | ファン悲嘆→SNSで批判拡散 |

| スマホ・PC転売 | ベトナム人 | ノートPC/スマホ | 学割・キャンペーン悪用 | 逮捕例発生→組織的手口が浮き彫り |

社会的背景

「外国人転売ヤー」問題を理解するには、次の社会構造や制度的要因が深く絡み合っています。

1. インバウンド急増と消費税免税制度

- 2015年以降、日本を訪れる外国人旅行者は急増し、2025年3月までの累計は1,000万人を突破。前年同月比13.5%増の349万7,600人に達しています。

- 外国人旅行者向けの消費税免税制度では、家電やバッグ、衣料品(5,000円以上)、飲食品(5万円以下)が対象。免税枠を利用した大量購入が転売ビジネスを成立させる土台となっています。

- 制度を悪用した高額転売が問題視され、政治家や業界団体から「免税制度自体の見直し」提言も上がっています。

2. 日本独自の限定品文化と所有欲

- 日本のマーケットでは「限定○個」「先着」「期間限定」といった希少性を煽る販促手法が定着。

- コレクター心理をくすぐる限定グッズやコラボ商品は、ファンのみならず転売ヤーにも格好のターゲットです。

- SNS上では「限定品を手に入れられない悔しさ」が共有されやすく、それが転売行為への強い嫌悪感を生み出す背景にもなっています。

3. 法制度の甘さと抜け穴

- 免税購入時の審査体制は緩く、在留カードやパスポートさえあれば高額商品が無制限に買える例も。

- 税務調査や出国時のチェックが任意で、事実上“野放し”状態となっているケースも少なくありません。

- 一方で「すべての転売ヤーを禁止すべきか」という議論は割れており、“自由市場”の原理か“公正取引”の重視か、社会的合意がまだ形成されていません。

4. グローバル化とデジタル流通の加速

- ECプラットフォームやSNSを通じ、海外から日本の商品をリアルタイムで注文・決済・配送できる仕組みが整備。

- 転売ヤーは日本国内で買い占め → 海外の顧客へダイレクトに発送でき、物流コストや言語障壁も年々低下。

- コロナ禍後の越境EC需要拡大が「転売」を職業化・組織化する追い風となっています。

今後の動向

「外国人転売ヤー」を取り巻く情勢は、制度改正や市場・社会の変化によって大きく動いていきます。以下の5つの視点から今後のトレンドを整理します。

1. 政府・制度面の動き

- 免税制度の悪用防止策として、2026年に新たな制度導入が検討されています。免税対象者の要件を厳格化し、在留資格や出国予定の証明を義務づける流れです。

- 政治・業界団体からは「免税制度そのものの廃止論」も再燃しており、消費税免除枠の縮小や商品の上限金額引き下げなど、さらなる規制強化案が議論されています。

- 税関・税務当局の取り締まり強化で、高額免税品購入者へのレシート提出や出国時の抜き打ち検査が増える見込みです。

2. 小売店・ECプラットフォームの対応

- オンラインモールや実店舗では、購入制限機能をAIで強化し、同一人物による大量注文やBOT購入を自動検知・ブロックするシステムを導入し始めています。

- 店舗側はQRコードによる整理券発行や、会員ランクに応じた購入枠設定、外国人専用窓口の設置など、二次流通させにくい仕組みづくりを進めています。

- 越境EC業者は発送前に「最終購入者証明書」の提出を義務化し、転売目的の流通を未然に防ごうとしています。

3. 消費者・社会の意識変化

- 「安かろう悪かろう」の転売品に対する不信感が強まり、消費者は品質保証付きの正規ルートでの購入を優先する傾向が鮮明になっています。

- SNS上では「#正規ルート購入」キャンペーンが拡散し、転売ヤー排除に賛同する声が増加。「転売され残り」の廃棄ロスに対する批判も強まっています。

- NPOや消費者団体が「適正価格・適切品質」の認証ラベルを提唱し、社会全体で正しい流通を後押ししようとする動きも出ています。

4. 転売ヤー側の適応とシフト

- 量的制限が厳しくなるほど、より希少性の高いニッチ商品や、新興ブランドコスメ、限定コラボ家電などへ商材をシフトさせる動きが加速します。

- VPNや複数住所登録、現地代理購入など“抜け穴”を探る手口はさらに巧妙化。オンラインだけでなく、リアル店舗周辺での“歩き回り買い占め”も警戒されます。

- 小規模グループ化し、転売先を特定の人脈やチャットコミュニティに限定して「見つかりにくい」流通網を築こうとする事例が増加しています。

5. グローバルな連携と規制枠組み

- 日本だけでなく、台湾やタイ、韓国などアジア各国でも「消費税免税濫用防止」の制度見直しが進んでおり、域内での情報・実例共有が活発化しています。

- EC大手は各国税関とのデータ連携を強化し、不正転売のアカウントや配送先を横断的にブラックリスト化する仕組みづくりを検討中です。

- 将来的には、商品にQRタグやブロックチェーン台帳を付与して真正性と流通履歴を可視化し、「正規販路品かどうか」を一目で判別できる世界的規格の導入も視野に入っています。