スマホ利用は1日2時間まで?愛知・豊明市の条例案が問いかける新しい生活習慣

愛知県豊明市のスマホ利用制限条例案とは

条例案の詳細内容と対象

愛知県豊明市が2023年8月25日に市議会に提出した「スマホ使用時間を制限する条例案」は、すべての市民を対象とした取り組みです。この条例案では、仕事や勉強以外でのスマートフォン、タブレット、ゲーム機の使用を1日2時間以内とすることを目安としています。また、子どもの年齢に応じた時間制限も設けており、小学生以下は午後9時まで、中学生以上は午後10時までのスマートフォン使用が推奨されています。ただし、この条例には強制力や罰則はなく、理念的な性格を持つものとされています。

条例案の背景と目的

この条例案が提案された背景には、スマートフォンの過剰使用がもたらすさまざまな社会的問題があります。特に、子どもたちにおける睡眠不足や家庭環境への悪影響が懸念されており、利用時間に関するルール作りの必要性が指摘されています。豊明市の市長・小浮正典氏は、条例の目的について、スマートフォンの使用そのものを禁止するものではなく、適切な利用を促すことにあると説明しています。この条例を通じて、スマートフォンが便利である一方で、使用時間を見直すきっかけを提供し、市民が自発的に健全な生活習慣を築けるよう支援する狙いがあります。

全国初の取り組みとしての意義

このように、具体的なスマートフォン使用時間の基準を条例として提示する試みは、全国初の取り組みです。全国的にもスマートフォンやタブレットの過剰使用が問題視される中、この条例案は全国の自治体にとって注目される事例となっています。地方自治体が市民の健康や生活習慣を積極的に考慮し、具体的な行動指針を示すことで、地域全体で健全な生活を推進するきっかけとなることが期待されています。

違反時の罰則や運用の方法

この条例案には罰則規定が設けられていないため、市民に対して強制力を伴うものではありません。豊明市では、あくまで理念として条例を位置づけ、家庭内でのデバイス使用ルール作りを促進することを重視しています。罰則がない一方で、条例を周知することで各家庭や市民自らが自主的にルールを守り、スマートフォンの健全な利用を進めることを目的としています。この理念的なアプローチは、市民や家庭が主体的に取り組む意識を尊重する形となっています。

スマホ利用制限に対する賛否の声

賛成派の意見:健康や生活習慣への期待

愛知県豊明市が提案した「スマホ使用時間を制限する条例案」に対して、賛成の声も少なくありません。特に注目されているのは、この条例が健康の向上や生活習慣の改善につながる可能性です。スマートフォンの過剰な利用は、睡眠不足や集中力低下といった問題を引き起こす原因と指摘されています。そのため、子どもの適切なスマホ利用を促し、睡眠や勉強時間を確保することに大きな期待が寄せられています。また、大人を含む家族全体の利用ルールを見直すきっかけになり、家族のコミュニケーションの活性化にもつながると考えられています。

さらに、「1日2時間以内」という具体的な時間の目安を示すことで、市民に慎重な使用を促す効果が期待できるとする意見も見受けられます。特に子どもたちに対しては、有害情報からの保護や健全な成長のための時間配分をサポートすることが、この条例の意義だと評価されています。

反対派の意見:個人の自由を尊重すべきか

一方で、この条例案には反対する声も少なくありません。反対派の主要な論点は、市民の生活やプライバシーに行政が過度に介入する可能性です。「スマホ使用時間を制限する条例案」には強制力や罰則はないものの、目安として示された1日2時間という時間制限や使用可能な時間帯に対して、自由を制約するものであるという意見が根強くあります。

また、多くの市民がスマートフォンを生活の一部として活用している現代では、これほど具体的な制限が現実的かつ適切であるかについて疑問を投げかける声も多いです。家庭ごとに異なるライフスタイルや事情がある中、一律に規定することで不公平感や混乱を生むのではないかという懸念も示されています。特に、条例が制定されることで家庭内での親子関係に軋轢が生まれる可能性も懸念されています。

市民や若者の反応と多様な捉え方

条例案についての市民の反応は多種多様です。豊明市では8月に意見募集を行い、110件以上の声が寄せられたうち約70%が反対意見だったとのことです。これは、多くの市民がこの条例が「自主性」を損ないかねないと感じていることを表しています。一方で、30%の賛成意見には、「家族全体のスマートフォン利用を見直す良いきっかけになる」「生活習慣の改善が子どもだけでなく大人にも必要」という前向きなコメントが見られました。

特に若者の間では、この条例に対して意見が割れています。一部では、「個人の自由を侵害されている」という反発がある一方、スマートフォンの過剰な利用に悩んでいる若者からは、一定の制限が生活のリズムを整える助けになるという意見も聞かれます。市民全体の間では、この条例がどのように地域社会や家族内でのルールづくりを促進できるのかに注目が集まっています。

専門家が指摘する条例の課題と根拠不足

「スマホ使用時間を制限する条例案」に関しては、専門家からもさまざまな意見が寄せられています。その中でも特に指摘されるのは、条例の具体性や実効性に関する課題です。一部の専門家は、この条例が具体的な研究やデータに基づいて設計されておらず、根拠が十分ではないと懸念を示しています。たとえば、成蹊大学の高橋暁子氏は、「子どものスマートフォン使用時間は、親の利用状況と関連がある」とし、単に時間制限を設定するだけではなく、保護者の意識改革が必要であると提言しています。

また、条例自体に強制力や罰則がないため、どのように運用し効果を測定するのかも課題とされています。専門家の間では、「自主的なルールづくりを推奨する理念にとどまるだけでは十分でなく、教育や啓発活動をどのように組み合わせていくかが鍵になる」といった意見も見られます。このように、専門的な視点からは、条例が現実的に地域全体の生活改善に結びつくかどうかについて疑問視する声も聞かれます。

スマホ過剰利用と社会的影響

スマホ依存の現状と問題点

スマートフォンは今や生活に欠かせないものですが、その便利さがゆえに依存の問題が深刻になっています。特に若年層を中心に、1日のスマホ使用時間が長時間に及ぶケースが増加しており、健康や生活習慣への悪影響が懸念されています。愛知県豊明市が提出した「スマホ使用時間を制限する条例案」は、このような現状を受けて考案されました。スマホ依存が進むと、学業や仕事のパフォーマンス低下、人間関係の希薄化など、生活全般に多大な影響を及ぼす可能性があります。

乳幼児や高齢者に与える影響

スマホの過剰な使用は、乳幼児や高齢者にも深刻な影響を及ぼします。乳幼児の場合、画面への長時間の接触が発達障害や視力低下のリスクを高めると言われています。また、親のスマホ依存も、子どもとのコミュニケーション不足を引き起こし、情緒面での問題を抱える原因となることが指摘されています。一方、高齢者の場合、スマホ画面に集中することで身体を動かす時間が減り、健康維持や社会的なつながりの希薄化が懸念されています。このような影響を踏まえ、豊明市の条例案では利用時間の適正化を目指しています。

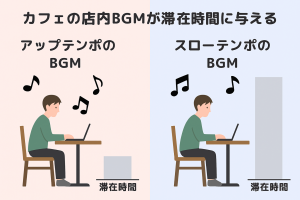

睡眠や集中力への悪影響

スマホの過剰利用は、睡眠や集中力への悪影響も広く指摘されています。寝る前にスマートフォンを長時間使用すると、ブルーライトが睡眠を妨げ、入眠までの時間が長引くことが分かっています。また、日中のスマホ利用は、学校や仕事中の集中力を低下させる原因ともなります。豊明市の「スマホ使用時間を制限する条例案」が提案する、子どもたちのスマホ利用時間を午後9時または午後10時までとするガイドラインは、このような影響を軽減するための一環と言えるでしょう。

世界的な取り組みとの比較

スマホ依存の問題は日本だけでなく、世界中で共通の課題となっています。例えばフランスでは、学校でのスマホ使用を原則禁止しており、子どもたちの健全な発育を守る取り組みが進められています。一方で韓国では、未成年のゲーム利用時間を制限する「シャットダウン制度」が導入され、成果を上げた例もあります。愛知県豊明市の条例案は、世界的な動きと一致しながらも、強制力や罰則を設けない柔軟な方式であり、地域性を踏まえた取り組みとして注目されています。

条例案が問いかける新しい生活習慣

スマートデバイスとの健全な付き合い方

スマートデバイスは私たちの生活に欠かせないツールとなっていますが、一方でその過剰使用が社会的な問題としても注目されています。愛知県豊明市が提案したスマホ使用時間を制限する条例案では、1日2時間以内という具体的な目安を提示することで、スマートデバイスとの健全な付き合い方を市民に問いかけています。この取り組みは、便利さと依存のバランスを再考し、適切な使用法を定着させる契機となるでしょう。

地域から始まる生活習慣の変革

豊明市の条例案は、地域レベルでの生活習慣の見直しを目的に掲げている点が特徴的です。具体的な使用時間の目安を示すことで家庭や地域社会の意識を変え、スマートデバイスが日常生活に与える影響を抑えようとしています。全国初の試みとして、他の自治体や全国規模での取り組みにも影響を与える可能性が期待されています。

条例をきっかけとした意識改革

この条例案は、スマートデバイスの利用制限そのものを強制するものではなく、あくまで市民の意識改革を促すことを目的としています。特に、家庭内での自主的なルール作りを推奨することで、親子間や家族間のコミュニケーションの機会を増やす狙いがあります。また、条例をきっかけにスマートデバイスの利用を見直すことで、市民一人ひとりが自身の生活習慣を整える意識を持つことが重要とされています。

豊明市で期待される今後の取り組み

豊明市がこの条例案を提案することで期待されるのは、単なる提案にとどまらず、関連した啓発活動や教育機会が増えることです。例えば、学校や地域イベントでスマホ使用時間の管理方法を学ぶ場を提供することや、適正利用を目指した講習会の開催などが考えられます。また、時間制限を単独の問題として扱うのではなく、睡眠改善や健康促進につなげる包括的な施策へと発展させることで、より具体的で実用的な成果が期待されています。