ニュースを避ける人々の心理と現代社会の深い関係

ニュースを避ける世代と背景

若者と高齢者で異なる傾向

ニュースを避ける傾向には世代間で明確な違いが見られます。特に若者の間では、日常生活やメンタルヘルスへの悪影響を理由にニュースを積極的に避ける割合が高まっています。具体的には、否定的な報道や悲観的な内容を目にすることで「気分が悪くなる」といった心理的影響が大きいようです。一方、高齢者ではニュースへの関心が低下する一方で、身近な社会的話題には引き続き関心を持つ人も多い傾向が見られます。このように、若者と高齢者の間でニュースの受け止め方は大きく異なり、ニュースを避ける背景にも世代差が反映されています。

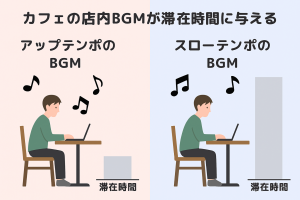

インターネットの普及とニュース離れの関係

インターネットの普及がニュース離れを加速させた一因とされています。これまでテレビや新聞を通じてニュースを受け取っていた習慣が、デジタル化と共に大きく変化しました。オンラインニュースや短い情報の断片がすぐに手に入る現代では、膨大な情報が氾濫しています。その結果、ニュースを「わざわざ」見る必要性が薄れ、過剰な情報量に圧倒される人が増えたことが、ニュース回避につながっていると考えられます。

SNSでの情報取得がニュースに与えた影響

SNSがニュースの取得方法に大きな影響を与えています。従来のニュース報道に代わって、SNSを通じて情報を得る人が増加していますが、これはニュースを避ける傾向を助長する要因にもなっています。SNSではアルゴリズムにより個人に最適化された情報が提供されるため、特定のトピックが過度に強調されがちで、興味のないニュースや否定的な報道が避けられやすい傾向があります。そのため、個人が選択的にニュースを消費するようになり、結果としてニュース全般への関心を低下させる場合もあるのです。

過剰情報社会におけるメディアの役割

現代社会では過剰な情報の氾濫が進む中で、メディアが果たすべき役割が再定義されつつあります。ユーザーは必要以上の情報に触れ続けることで疲労感を感じることが多く、その反動としてニュースを避けるケースが増加しています。これに対応するため、メディアは正確かつ重要な情報を厳選し、簡潔に伝える必要があります。また、人々がニュースに触れることへの心理的負担を軽減するため、ポジティブな話題や建設的な視点を盛り込む報道も重要です。

世界と日本のニュース回避傾向の違い

ニュースを避ける傾向は世界的な現象であるものの、日本における事情には特有の側面があります。国際調査では、応答者の39%がニュースを避ける傾向があると答えていますが、日本ではその理由として「気持ちが暗くなる」という心理面が割合を占めていることが特徴的です。また、戦争や紛争といった深刻な話題への関心が薄れる一方で、娯楽や芸能関連ニュースを好む傾向も見られます。一方、イギリスやアメリカなどの国々では、社会や政治に関する分断がニュース回避を引き起こしているとの報告もあります。このように、ニュースを避ける理由や背景は国ごとに異なる要素があることが分かります。

ニュースを避ける理由とは

「気分が悪くなる」という心理的影響

「ニュースを避ける」傾向の主な理由として挙げられるのが、「気分が悪くなる」心理的影響です。近年、戦争や環境問題、経済不安など、負の側面を強調する報道の増加により、ニュースを視聴することで落ち込みやストレスを感じる人が増えています。国際調査によれば、回答者の61%が「気持ちが暗くなる」と回答しており、感情的負担の軽減を目的にニュースを避ける行動を取るケースが多いと言えます。

悲観的なニュース報道が与える不安感

悲観的な内容の報道が視聴者に与える不安感も、ニュース回避の要因の一つです。パンデミックや戦争など、避けられない問題についての報道は、人々に無力感を与えることがあります。このような報道が続くと、「聞いても何も変わらない」と感じ、ニュース自体から距離を置くようになる傾向が観察されています。また、特に若い世代は、心の健康を重視し、否定的なニュースの接触を意図的に避ける姿勢を強めているようです。

報道内容の偏りと視聴者の信頼失墜

報道内容の偏りがニュースへの信頼感を損なっていることも見逃せません。ニュースメディアが特定の視点や価値観に偏った報道をすることにより、公平性への疑念が広がり、視聴者は「自分にとっての正しい情報」と感じられない状況に置かれています。その結果、視聴者が信頼を失い、ニュースを避けるという行動に繋がっています。

関心のないニュースに対する抵抗感

ニュース視聴を避ける理由の中には、関心が持てない内容に対する抵抗感も含まれます。多くの人が特定のジャンルやテーマに興味を持つ一方で、自分に関係が薄い話題が中心である場合、ニュース自体を消極的に扱うことが増えています。調査では、回答者の30%が「興味が持てない」という理由でニュースを避けるとしています。これにより、関心のある情報と出会う機会が減るという課題が浮き彫りとなっています。

重大ニュースへの圧倒的疲労感

連日報じられる重大なニュースや衝撃的な出来事が、視聴者に情報疲労を引き起こすケースも見られます。大規模な災害や国際的な紛争など、重大な出来事が次々に報じられることで、人々は圧倒され、精神的な負担を抱えることがあります。これにより、「ニュースを見たいが疲れる」と感じ、視聴を控える行動につながるのです。特に30代以下の若年層において、このような報道疲れが現れやすいと言われています。

ニュースを避けることで生じる影響

情報断絶による社会的孤立のリスク

ニュースを避ける傾向が高まることで、個人が社会の中で孤立するリスクが増しています。現代社会では情報は人々をつなぐ重要な要素となっていますが、ニュースを避けることでその接点が失われてしまいます。特に、重要な社会問題や災害情報を知る機会を逃すことで、集団内での会話や議論に参加できず疎外感を感じることもあります。こうした孤立感は、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼすと言えるでしょう。

社会問題への関心の薄れとその影響

ニュースを避けると、社会問題に対する関心が薄れてしまう傾向があります。例えば、気候変動や戦争、貧困などのグローバルな課題に触れる機会が減るため、個人としての行動や意識が変わりにくくなるのです。この結果、社会全体で問題解決に向けた動きが鈍化し、市民の協力が鍵となる場面で影響を与えることも少なくありません。

市民としての意思決定能力の低下

ニュースを避けることで重要な情報を得る機会が減少し、正しい判断を下すための基盤が失われる可能性があります。特に選挙や政策決定に関わる際、市民としての役割を果たすためには、現状を把握するための最新情報が欠かせません。ニュース提供から離れることで社会的な意思決定に関与する基盤が揺らぎ、民主主義の根幹が弱体化する問題も考えられます。

メディアと視聴者の信頼関係の変化

ニュースを避ける傾向が広まる背景には、報道内容への不信感も挙げられます。メディアの一部が過度にセンセーショナルな見出しや偏った報道を続けてきた結果、視聴者との信頼関係が損なわれているのです。この信頼関係の崩壊は、ニュース避けを加速させる負のスパイラルを生み出し、メディア自身の存在意義も問われる事態に繋がっています。

コミュニティでの情報共有の減少

ニュースを避ける傾向が高まることで、個人間での情報共有が減少し、コミュニティ内の結束力が低下する可能性があります。これまで地域や職場、家庭での会話の中で共有されていたニュースや話題が減ると、共通の認識や目的意識が生まれづらくなるのです。このような状況はコミュニティの活力を奪い、共同体としての繋がりが弱まる要因となり得ます。

解決のためのアプローチと予測

ポジティブなニュース報道の必要性

近年、「ニュースを避ける」傾向が拡大している中、ポジティブなニュース報道の重要性が増しています。多くの調査で、ニュース回避の理由として「気分が悪くなる」「落ち込む」という心理的影響が挙げられており、これは特に否定的なニュースが大多数を占める報道の在り方に由来しています。これを緩和するためには、従来のネガティブ中心の報道に加え、社会に希望を与えるようなポジティブなストーリーを積極的に発信する必要があります。成功事例や前向きな取り組みを伝えることで、視聴者はニュースから距離を取るのではなく、むしろ積極的に関心を抱くことが期待されます。

ニュース受信方法の多様化と配慮

「ニュースを避ける」背景には、ニュースが過剰に提供される過剰情報社会が関与しています。そのため、個々の消費者に応じたニュース受信方法の多様化が求められています。例えば、簡潔でわかりやすいフォーマット、感情に訴えすぎない適切なトーンの選択、さらに重要な情報を選択的に届けるカスタマイズ機能の充実が必要です。また、ニュースアプリやウェブサイトでは、閲覧者が「興味のあるトピック」を選べる仕組みを取り入れることで、視聴者にとって負担が少なく、日常生活に調和した形でニュースを受け取れる環境を整えるべきです。

視聴者との対話を図るメディアの在り方

ニュースメディアが視聴者と良好な関係を築くには、一方的に情報を提供するだけでなく、視聴者との対話を重視することが重要です。SNSを活用したオープンな議論の場や、視聴者からのフィードバックを積極的に反映する場を設けることで、ニュースメディアと視聴者の間に信頼関係を構築できます。また、視聴者の側でもニュースに対する意識を高め、報道内容について議論する文化を育むことで、ニュースへの理解と関心を深める効果が得られるでしょう。

教育を通じたメディアリテラシーの向上

ニュースを避ける傾向を克服するためには、教育を通じたメディアリテラシーの向上が不可欠です。特に若年層において、ニュースの信頼性や報道内容の分析方法を教育することで、ニュースに対する抵抗感や不信感を軽減できます。学校や地域コミュニティで、ニュースの読み解き方や情報の取捨選択を学ぶ機会を提供することにより、ニュースを受け入れられる素地が育まれるでしょう。これにより、視聴者が長期的にニュースと向き合うための基盤が作られていきます。

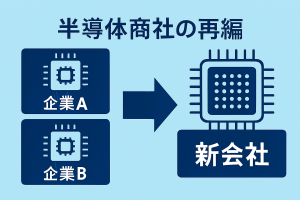

未来のメディアと消費者の関係性の展望

未来においては、ニュースメディアと消費者の間の関係性がさらに進化すると予測されます。AI技術を活用したパーソナライズドニュース配信やバーチャルリアリティを利用した没入型報道など、新しい技術がニュースの在り方を変える可能性があります。一方で、この変化が消費者の「ニュース離れ」を防ぐためには、単なる技術革新だけでなく、ニュースが信頼できる情報源として機能し続けることが必須です。報道の質を向上させる努力と、消費者の多様なニーズに向き合う柔軟な対応の両立が、今後の課題といえるでしょう。