「推し」と経済を動かす力―驚くべき推し活のマーケティング効果とは?

推し活とは何か

推し活の定義と背景

「推し活」とは、お気に入りのアイドル、キャラクター、アーティストといった「推し」を応援するための活動を指します。この言葉は、2020年頃から本格的に広まり、特に若年層、主にZ世代を中心に広がりました。「推し」とは、自分のお気に入りを意味し、推しを応援することで、自身の楽しみや幸福感を高めることが推し活の目的とされています。たとえば、コンサートやイベントへの参加、関連グッズの購入、SNSでの情報発信など、推し活には多岐にわたる行動が含まれます。

特に、推し活が2020年代に文化的な注目を浴びた背景には、コロナ禍による生活の変化も関係しています。移動や対面での活動が制限された中、自宅でも楽しめる推し活の形(例えば、オンライン配信のライブ視聴や、お取り寄せ可能なグッズ購入)が広がり、推し活が日常の中で大きな位置を占めるようになりました。

推し活が流行する理由

推し活がこれほどまでに流行している理由には、いくつかのポイントがあります。まず第一に、推し活は個人の幸福感に繋がる活動であることです。推しを応援し、その活躍を目にすることで、多くの人が「自分も頑張ろう」というポジティブな感情を抱きます。さらに、SNSの普及によって、推し活は一人で楽しむだけでなく、他のファンと繋がり、応援の熱量を共有する場としても広がりを見せました。

また、「推し」は年齢や性別を問わないため、若年層から中高年層まで幅広い層に親しまれています。特に15〜29歳の若者の間では、推し活をする人の割合が非常に高く、約6割もの人が何らかの形で推し活を行っています。加えて、推し活の対象分野も多岐にわたっており、アイドルだけでなく、アニメ、音楽、ゲームキャラクターなど、自分に合った「推し」を見つけられる点が、幅広い人気の理由です。

推し活と消費トレンドの変化

推し活の流行に伴い、消費トレンドにも大きな変化が見られます。これまでは物質的な価値を重視する消費が主流でしたが、推し活では「推し」に関わる体験や感動への投資が注目されており、非物質的な価値を重視する消費行動が増えています。例えば、グッズやイベントチケットの購入はもちろん、推しの作品に関連する食品や旅行にお金を使うといった消費傾向が顕著です。

さらに推し活をきっかけにSNSでの発信や他者との交流が活性化し、推し活を通じた情報の流通が経済活動を後押ししています。このように消費はもはや単なる商品購入ではなく、推しを応援しながら自身の自己実現や社会との繋がりを深める行為となりつつあります。結果として、市場規模は年々拡大しており、2022年には7000億円から8000億円に達しました。推し活が経済を動かしていると感じる人が増えているのも、このような消費トレンドの変化があるからこそと言えるでしょう。

推し活が経済に与える影響

市場規模の拡大とその背景

「推し活」の経済効果は年々注目を集めており、その市場規模は著しく拡大しています。オタク市場全体では2021年に約7000億円の規模を誇り、2022年には8000億円に到達するなど継続的な成長が見られます。この背景には、特にZ世代をはじめとした若年層の積極的な参加があります。彼らの支持する「推し」に対する熱意が、イベント参加費や関連グッズ購入に繋がり、さらにその影響範囲を広げています。このように、推し活の文化が消費行動の一翼を担う重要な要素として成長していることが市場規模拡大の理由として挙げられるのです。

推し活による個人消費の高まり

推し活は個人の消費活動を大いに刺激していることで知られています。例えば、ある調査によるとZ世代の若者のうち34%が月に3万円以上を推し活に支出しており、約35%が月に1万円以上を費やしていることが報告されています。この消費額には、コンサートやイベントチケットの購入、オリジナルグッズや関連アイテムの買い求めなどが含まれます。このような推し活への積極的な支出は、日本全体の個人消費の押し上げにも寄与しており、特に若者を中心とした活発な経済活動が推進されている点で「推し活」が経済を動かしていると言えるでしょう。

イベントやグッズ販売がもたらす波及効果

推し活の大きな魅力の一つは、イベントや関連商品の販売がもたらす経済的な波及効果です。例えば、人気アイドルグループのコンサートが1日で300億円の経済効果を生み出すというケースも報告されています。こうしたイベントには全国各地からのファンが集まり、宿泊施設や飲食店などの関連市場にも好影響を与えます。また、限定グッズの販売はファンの購買欲を強く刺激し、商品が瞬時に完売することも多く見られます。さらに近年では、SNSでの情報拡散によりこれらの効果がさらに強まり、推し活は他業界への経済的影響力も拡大しています。

推し活と地域経済の関連性

推し活は地域経済の活性化にも一役買っています。特に地方都市が開催地となるイベントでは、遠方からのファンの来訪がその地域の経済を動かす原動力となることがあります。例えば、イベント期間中には交通機関や宿泊施設が満員となり、さらに地元の飲食店や観光施設も多く利用されるため、観光収入の増加に繋がります。また、地域限定グッズや特産品とのコラボ商品も増えていることで、地元経済への貢献がますます注目されています。このように、「推し活」は地域の魅力を再発見させ、新たな観光資源を生む可能性を持つ活動としても注目されています。

企業と推し活マーケティング

企業が注目する推し活の特性

「推し活」が経済を動かしている背景には、消費者の情熱やエンゲージメントを直接的に刺激する特性があります。推し活は、単なるファン活動にとどまらず、消費者が積極的に商品購入やサービス利用を行う強い動機づけとなっています。特に若年層、特にZ世代は推し活に非常に熱心で、自らの好きなアイドルやアニメキャラクター、アーティストのために継続的かつ積極的に消費行動を起こします。

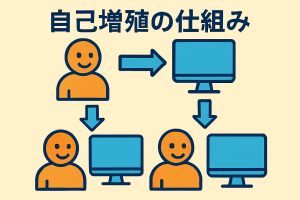

企業が注目するのは、こうした消費行動の継続性やコミュニティへの波及力です。推し活を通じた消費は、単一の購入行動として終わらないことが多く、ライブ参加やグッズ購入、さらにはSNSでの発信を通して波及効果を生み出します。このような形で、企業は推し活の熱狂的なファン層をターゲットにしたマーケティングによって、安定した収益とブランドロイヤルティの向上を図っています。

成功事例:推し活を活用したマーケティング

推し活を取り入れたマーケティングの成功事例としては、アイドルやアニメ作品を活用したプロモーションが挙げられます。特に音楽業界では、ライブイベントが巨大な経済的影響を及ぼしています。たとえば、アイドルグループ「嵐」のライブでは、1日で約300億円もの経済効果を生み出しました。これは会場チケットの売り上げに加え、その地域における宿泊、交通、飲食など多面的な消費行動を促した結果です。

また、推し活マーケティングは外食産業や旅行業界でも見られます。キャラクターカフェや聖地巡礼ツアーなどがこれに該当し、顧客が「好き」を形にすることが可能な環境を提供しています。このような取り組みは、商品価値の増大だけでなく、体験価値をも生み出す手法として成功を収めています。

推し活マーケティングの課題と未来

推し活マーケティングは多くの可能性を秘めていますが、課題も存在します。例えば、一部の消費者が熱中しすぎることで起こる経済的負担や、特定ジャンルに依存するマーケティングが多様性を失うリスクです。また、一過性の流行に終わってしまう恐れもあるため、継続的にどう関心を維持するかが鍵となります。

未来の推し活マーケティングでは、持続可能性や社会貢献を掛け合わせた取り組みが求められます。たとえば、推し活を通じて環境保護や地域活性化を進めるようなプロジェクトが注目されています。企業には、消費者の「推しへの愛」を企業理念や社会貢献活動と結びつける新しいマーケティング手法を開発する必要があります。

SNSやデジタルツールとの連携

SNSやデジタルツールは、推し活マーケティングにおいて欠かせない存在です。特にTwitterやInstagram、TikTokなどのプラットフォームでは、推し活を共有し合うコミュニティが築かれており、情報拡散力が大きな特徴です。企業はこれらを活用して効率よくターゲットにリーチすることができます。

さらに、デジタルツールを活用することで、顧客の購入データや行動データを分析し、よりパーソナライズされたマーケティング施策が展開できます。最近では、推しキャラクターとのインタラクティブな体験が可能なアプリや、限定グッズが購入できるオンラインプロモーションが増えており、消費者の満足度を高めています。

こうしたSNSやデジタルツールとの連携により、企業はファンとより深い絆を築き上げ、持続的な経済効果を生み出すことが可能となっています。「推し活」が経済を動かしていることは、デジタル時代における消費行動の新たな形を示しているのです。

推し活が社会に与える影響

利己から利他への消費スタイルの転換

「推し活」は、単なる趣味や個人的な楽しみの範囲を超え、利己的な消費から利他主義的な消費への移行を象徴しています。推しを応援するための活動では、グッズ購入やイベント参加など、自らの楽しみだけでなく、推しの成功や活躍を支える意味合いが強調されます。このような消費スタイルは、経済全体にも新しい潮流を生み出しています。特にZ世代の若者たちは、「自分が推すものを支えることで、さらなる成長や活躍を促進したい」という考えを持つ人が増加しています。この傾向が日本全体での消費行動に影響を及ぼし、「推し活が経済を動かしてるってどういうこと?」と注目される理由とも言えます。

Z世代の価値観とその影響

「推し活」がさらに注目を集める要因には、Z世代の価値観が挙げられます。この世代は、物質的な満足だけでなく、自分の好きなものを応援したいという精神的な満足を求める傾向があります。また、SNSやデジタルツールを駆使して情報を発信し、他のファンとつながることを重要視しています。その結果、「推し活」の影響力は一部の個人に留まらず、より多くの人や団体を巻き込む形で広がっています。このようなZ世代の消費行動の変化は、企業のマーケティング戦略にも大きな影響を与えており、新たなビジネスチャンスを生み出しています。

推し活が生むコミュニティの力

「推し活」は、ファン同士のつながりを深めるコミュニティ形成の役割も果たしています。推しを応援するという共通の目的を持つことで、ファン同士が絆を深め、互いに支え合う風潮が強まっています。SNSや動画配信プラットフォームなどを活用した情報共有が加速し、地理的な距離を越えて、ファンのコミュニティがグローバルに広がるケースも珍しくありません。このようなつながりは、応援する対象である推しの活躍をさらに後押しし、結果的に経済波及効果を生み出す側面も持っています。

新たな文化の形成とグローバルな波及

「推し活」という文化は、日本国内だけでなく、徐々に国境を越えて広まりつつあります。特にアニメやアイドルグループなど、日本発のコンテンツを愛する海外ファンの増加は目覚ましいものがあります。このような動きは、日本が誇るポップカルチャーの更なるグローバル展開を促進する要因にもなっています。推し活による新しい文化と価値観の形成が、経済面だけでなく文化面でも影響を与え、「日本から世界へ」という広がりが見られるのです。推し活が経済を動かしているのはその範囲とスケールにあると言えます。

推し活のこれからの展望

さらなる市場拡大の可能性

「推し活」が経済を動かしている現状を鑑みると、その市場がさらに拡大する可能性は非常に高いです。2021年のオタク市場規模が7000億円、2022年には8000億円へと成長したことからも明らかなように、推し活には多くの消費者を引きつける力があります。特にZ世代を中心とした若年層の熱意と購買意欲が支えとなり、今後も推し活市場が成長を続けると予測されます。また、推し活はキャラクターやアイドルだけでなく、アーティストやブランド、さらには地域イベントなど、幅広い分野への応用が進むことで、新たな経済効果を生み出していくでしょう。

推し活と持続可能性の関係

推し活文化が広がる中で、持続可能性も重要な話題となりつつあります。環境負荷を抑えたグッズの製造や、リサイクル材料を活用した商品の提供など、エシカル消費を組み合わせた推し活が注目されています。さらに、推し活の特性上、長期間応援を継続するファンが多いため、商品やサービスの価値を高め、使い捨ての消費を防ぐ取り組みも期待されています。このように、経済効果と環境配慮を両立させることができれば、推し活はますます多くの層に支持され、持続可能な消費モデルのひとつとして確立されることが見込まれます。

多様な市場への応用

「推し活」が持つ経済的なポテンシャルは、すでにエンターテインメント業界に留まらず、観光や美容、食品業界など、多岐にわたる分野へ波及しています。例えば、好きなキャラクターとコラボした地域イベントや、推しカラーやデザインを取り入れた商品展開が挙げられます。また、SNSを利用した個々のファンによる情報発信活動がプロモーション効果を高め、低コストで高い効果を生むケースも増えています。今後、AIやデジタルツールを活用することで、よりパーソナライズされた推し活の提供が進み、多様な市場への応用がさらに広がっていくでしょう。

文化と経済を繋げる推し活の未来

推し活は単なる趣味に留まらず、消費トレンドや文化の発展にも寄与しています。「推し」という個々の情熱が経済活動を支え、さらには人と人を繋げるコミュニティ形成にも貢献しています。特にZ世代を筆頭に、推し活を通じた文化交流や社会貢献への意識が高まる中、今後は国内に留まらずグローバル展開も視野に入るでしょう。推し活によって生まれる文化と経済の相乗効果は、これからの日本社会にとっても欠かせない存在となり、より豊かで活力のある未来を築く鍵となることでしょう。