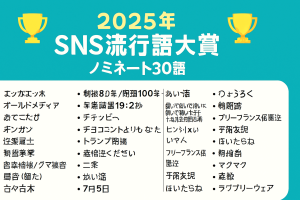

118年ぶりの大改革!「拘禁刑」とは何か?その背景と詳細を解説

拘禁刑とは何か?その概要と特徴

拘禁刑の基本的な定義

新しい刑罰である「拘禁刑」は、2025年6月1日から施行される改正刑法によって導入される刑罰の一つです。これは、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、受刑者に改善更生を促すための指導や支援を重視する点が特徴です。従来の「懲らしめ」を目的とした刑罰から、再犯防止や社会復帰を目指す新しい方向性への転換が図られています。

懲役・禁錮との違い

拘禁刑は、従来の「懲役」と「禁錮」を一本化する形で導入されます。これまで懲役刑では、刑務作業が義務付けられていましたが、禁錮刑では作業が任意とされるなどの区別がありました。一方、拘禁刑では刑務作業が義務ではなくなり、受刑者の現状や希望に応じた改善更生プログラムが行われる点が大きな違いです。これにより、多様な受刑者に適した柔軟な処遇が可能となります。

拘禁刑の導入に至る経緯

拘禁刑の導入は、日本の刑罰制度における118年ぶりの大改革として注目されています。日本の刑法は明治40年(1907年)に制定され、約1世紀以上も懲役刑と禁錮刑がそれぞれ存在していました。しかし、社会環境の変化や受刑者の多様化に対応する必要性が高まり、刑罰制度全体の見直しが行われました。法務省は、「懲らしめ」から「指導」という理念への転換を目指し、新たな刑罰として拘禁刑を導入することを決定しました。

なぜ拘禁刑が必要とされたのか?

拘禁刑が必要とされた背景には、従来の刑罰制度における課題が挙げられます。懲役刑では厳格な労働が義務付けられ、一律的な処遇が行われてきました。一方、禁錮刑では刑務作業が任意となり、受刑者の改善や更生に対して十分な成果が得られていないと指摘されてきました。また、近年では高齢者や薬物依存者、知的障害者など、受刑者の事情が多様化しており、それぞれの特性に応じた柔軟な対応が求められるようになりました。これらの課題を克服し、再犯防止や社会復帰を強化するために拘禁刑が導入されたのです。

刑罰制度の歴史と拘禁刑の位置づけ

日本の刑罰制度は、明治40年の刑法制定以降、懲役刑と禁錮刑によって構成されてきました。しかし、この制度は長期間にわたって大きな見直しが行われず、社会の変化に対応しきれない部分がありました。拘禁刑はその歴史的背景を踏まえ、「受刑者の社会復帰」を中心に据えた新しい方向性を示しています。日本における刑罰制度の転換点として、拘禁刑は歴史的に重要な位置づけを持つとともに、受刑者への支援や更生の取り組みを強化する大きな一歩となります。

拘禁刑導入の背景と目的

刑法改正の概要

2025年6月1日より施行される改正刑法では、新しい刑罰「拘禁刑」が導入され、従来の「懲役」と「禁錮」が廃止されます。この改正は118年ぶりとなる刑罰制度の大改革です。拘禁刑の導入により、個別の受刑者に応じた処遇計画が可能となり、更生や再犯防止を重視した刑罰制度へと転換します。この変更により、過去の「懲らしめ」中心の刑罰から、より実効性の高い社会復帰支援へとシフトすることが期待されています。

118年ぶりの刑罰改革とは?

日本の刑法は、明治40年(1907年)に制定されて以来、「懲役」と「禁錮」の二本立てで運用されてきました。しかし、これらの刑罰は社会の変化や受刑者の多様化に対応しきれていないという指摘がありました。そのため、刑罰の枠組みそのものを見直し、懲役と禁錮を統合した拘禁刑が新たに導入されることになりました。この改革は単なる形式的な変更ではなく、時代に即した刑罰制度の見直しを目指したものなのです。

現代社会における更生と再犯防止の重要性

拘禁刑の導入は、更生と再犯防止への取り組みをより強化するための一歩です。従来の刑罰制度では、労働義務が伴う懲役や義務のない禁錮といった画一的な処遇が行われていました。しかし、多様化する社会問題に対応し、受刑者が社会に適応しやすくなる支援が求められています。そのため、高齢者や薬物依存者、障害を持つ受刑者に対し、個々の特性に応じた指導やプログラムを提供する仕組みが必要とされています。これにより、社会復帰の可能性を高めるだけでなく、再犯防止率の向上も目指しています。

国際的な刑罰制度の動向との関係

拘禁刑の導入は、日本の刑罰制度を国際基準に近づける重要な一歩とも言えます。多くの国で、受刑者の更生を重視した刑罰制度が導入されており、刑務所での教育や職業訓練を通じた社会復帰支援が強化されています。また、国連の「犯罪防止と刑事司法に関する基準および規範」などに鑑みると、刑罰の目的が懲罰から更生へと移行している国際的な傾向が見られます。このような潮流に対応し、日本も拘禁刑を導入することで、国際的な刑罰制度と歩調を合わせる試みを行っています。

社会復帰を重視した新しい刑罰の意義

新しい刑罰「拘禁刑」の意義は、受刑者が社会に復帰しやすい環境を整えることにあります。従来型の刑罰では、刑務作業が「懲らしめ」の色合いを帯びることが多く、受刑者本人の意欲や特性に応じた成長の機会が十分に提供されていませんでした。拘禁刑はその課題を解決すべく、改善更生を目的としたプログラムや刑務作業を通じて、社会スキルや職業スキルの獲得を支援します。これにより受刑者の社会復帰を後押しし、再犯防止だけでなく、より良い社会構築への貢献も目指しています。

拘禁刑の具体的な内容と処遇プログラム

拘禁刑と処遇プログラムの概要

新しい刑罰「拘禁刑」は、従来の「懲役」と「禁錮」を統合し、受刑者の更生と再犯防止を目的とした新たな制度です。この刑罰では、刑務作業が必ずしも義務とされず、代わりに受刑者の適性や特性に応じた処遇プログラムが提供されます。これにより、懲らしめを目的とするのではなく、受刑者が社会復帰を果たすための能力を身に付けることが重視されています。

受刑者の特性に応じた矯正プログラム

拘禁刑では、受刑者の特性や背景を考慮した矯正プログラムが実施されます。例えば、高齢受刑者には身体能力に配慮した支援が、薬物依存症のある受刑者には依存症治療が、知的障害を持つ受刑者には個別学習や生活スキル向上の指導が用意されます。これらのプログラムは、一人ひとりに寄り添った形で提供され、彼らが刑期を通じて成長する機会を得られるよう設計されています。

刑務作業の位置付けとその変化

拘禁刑では、従来の懲役のように刑務作業を義務化することを廃止し、受刑者が希望する活動を選択できる柔軟な制度に移行します。刑務作業は、単なる労働ではなく、改善更生を目的とした意義ある作業として位置付けられます。これは、受刑者が仕事を通じて社会的な責任感や技能を習得し、社会復帰に役立つ経験を積むための重要な要素となっています。

教育的支援や社会スキルの向上

新しい刑罰「拘禁刑」のもとでは、受刑者に対して教育的な支援が充実されます。義務教育レベルの学習支援、労働スキルのトレーニング、社会的スキルを学ぶセミナーなど、受刑者が自立に必要な知識と技術を習得できる機会が提供されます。これにより、受刑者が出所後の生活に適応できるよう、幅広い支援が実施されるよう計画されています。

更生と社会復帰を目指した具体的施策

更生と社会復帰を強く意識した拘禁刑では、受刑者が社会で再び居場所を見つけられるような具体的な施策が導入されます。就労支援や福祉サービスの連携が強化され、地域社会とのつながりを築く取り組みが進められています。また、再犯防止を目指し、専門スタッフによる心理的サポートやカウンセリングも提供されます。これらの施策は、単なる罰としての刑罰を超え、受刑者自身の人生を見直し、社会復帰への道筋を整える役割を果たします。

拘禁刑に関する社会の課題とその解決策

拘禁刑導入のメリットとデメリット

新しい刑罰「拘禁刑」の導入には、従来の懲役や禁錮では対応が難しかった課題にアプローチできるというメリットがあります。具体的には、受刑者の特性や状況に応じた個別対応が可能となり、再犯防止をより重視した処遇が実現できることです。また、刑務作業の義務が撤廃され、改善更生のための指導や教育が中心となることで、社会復帰への準備が効率的に進められると期待されています。

一方でデメリットとしては、運用の柔軟性が増すことで、処遇の公平性や一貫性が求められる点が挙げられます。また、受刑者一人一人の特性に対応したプログラムを用意するには専門知識を持つスタッフや施設環境の整備が必要となり、その費用負担や時間が課題とされています。さらに、国民の理解が不十分である場合には、「軽い刑罰ではないか」といった誤解を招く可能性もあります。

受刑者の人権と社会的視点の重要性

拘禁刑では、受刑者の人権尊重が重要なテーマとなります。従来の懲役や禁錮では「懲らしめ」という要素が強調されることがありましたが、新しい刑罰「拘禁刑」は、改善更生を目的とした支援的なアプローチが中心です。特に、障害者や高齢者、依存症を抱える受刑者にはそれぞれの特性に基づいた柔軟な支援が提供されることが求められています。

また、受刑者に対する処遇の質を向上させることで、社会全体の受刑者に対する偏見を軽減する効果も期待されています。社会的視点を持ちながら、改善更生を支える刑罰制度を構築することが、再犯防止の大きな一歩となるでしょう。

再犯防止のための地域サポート体制

新しい刑罰「拘禁刑」の目的の一つは、受刑者が社会復帰を果たし、その後の再犯を防止することです。そのためには、受刑者が刑務所を出所した後も継続的な支援を受けられる地域サポート体制が不可欠です。具体的には、住居の確保、就職支援、医療や精神的ケアなどを提供することが挙げられます。

地域社会が受刑者を包摂し、適切な支援を行うことで、再び犯罪に走ることを未然に防ぐことができます。法務省や地方自治体が連携し、地域の特性に応じたサポート体制を整えることが、拘禁刑成功の鍵となるでしょう。

刑務所環境の改善と運用の課題

拘禁刑の導入に伴い、刑務所の環境や運用方法も大きな見直しが求められます。従来の刑務作業に代わり、教育プログラムやカウンセリングが中心となるため、施設の設備や職員の専門性を向上させる必要があります。また、高齢化や特別な支援を必要とする受刑者の増加に対応するため、バリアフリー設備や専任の支援スタッフの配置も求められます。

一方で、刑務所環境の改善には多額の費用が伴うため、限られた予算内でどのように実現するかが課題となります。また、新たな運用体制を定着させるための職員教育や、導入後の運用状況の検証も必要です。

刑罰改革における国民の理解促進

新しい刑罰「拘禁刑」への移行が成功するためには国民の理解と支持が欠かせません。しかしながら、「懲らしめ」を中心とした従来の刑罰のイメージが根強い社会において、新たな刑罰の意義や目的が正しく伝わらないことがあります。そのため、メディアや教育を通じて、拘禁刑が再犯防止や社会復帰の促進に寄与する点を理解してもらうことが重要です。

また、受刑者への処遇が「甘い」といった批判を避けるためにも、具体的な成果を示し、データを基に説明を行うことが求められます。国民一人一人が刑罰改革について関心を持ち、議論に参加することが、より良い制度の実現に繋がるでしょう。

拘禁刑の今後と日本刑法の未来

刑罰制度改革のさらなる展望

2025年6月1日から施行される改正刑法により、新しい刑罰「拘禁刑」が導入されます。この改革は、日本の刑罰制度において大きな転換点となります。しかし、ここで終わりではありません。今後も社会の変化に応じた刑罰制度改革が求められるでしょう。特に、現代の多様な価値観や犯罪の形態に対応するためには、刑罰だけなく更生支援や再犯防止策の充実が必要です。柔軟で持続可能な制度を構築することが、日本社会全体の安全と秩序を守る上で重要なポイントとなるでしょう。

拘禁刑の運用結果による評価と改善

新設された拘禁刑は、その運用結果が日本刑法の未来を大きく左右すると考えられます。懲役刑と禁錮刑を一本化した拘禁刑は、受刑者が自身の問題や背景と向き合いながら社会復帰を目指せる柔軟性を持つ刑罰として設計されています。施行後、その効果についての検証が進められ、受刑者の更生率や再犯率の変化を基に、必要に応じた制度の見直しが求められるでしょう。この評価と改善のプロセスを通じて、さらに効果的な更生支援プログラムが策定されることが期待されます。

他国の刑罰制度から学べること

拘禁刑の導入にあたっては、他国の刑罰制度が持つ成功事例や課題を研究することが重要です。たとえば、北欧諸国では受刑者を人間として尊重し、自立支援を主軸とした刑務制度を採用しています。その成果として、再犯率の低下が報告されています。これらの国々から学びつつ、日本の文化や社会に合った独自の施策を取り入れることで、新しい刑罰「拘禁刑」をより効果的に運用していくことが可能となるでしょう。

社会全体での受刑者支援体制の充実

拘禁刑が目指す社会復帰の実現には、刑務所内での処遇だけでなく、社会全体が受刑者を支えられる環境を構築することが不可欠です。地域社会や民間団体、行政が連携し、受刑者が自由を得た後も再犯に陥らないようにサポートする仕組みの強化が求められます。また、高齢者や障害者、依存症を持つ受刑者には、特別な支援体制が必要となります。このような取り組みによって、受刑者が社会の中で自立し、貢献できる力を育むことができるのです。

よりよい社会構築のための刑罰の役割

刑罰制度の改革は、犯罪者を罰するだけでなく、社会全体の調和を保つための重要な役割を果たしています。新しい刑罰「拘禁刑」は、再犯防止と社会復帰を目的とし、受刑者がより良い未来を築ける機会を提供することを目指しています。この考え方は、犯罪の背景にある社会的要因や格差を見つめ直し、誰もが安心して暮らせる社会を構築することに繋がります。拘禁刑の導入を契機に、日本社会全体が共生に向けた取り組みを一層進めることが期待されます。