「ジョブ型雇用」vs.「メンバーシップ型雇用」─あなたはどちらを選ぶべき?

ジョブ型雇用とは?基本概念とその特徴

ジョブ型雇用の定義

ジョブ型雇用とは、具体的な職務内容や勤務地、勤務時間といった条件を明確に定義し、その条件に基づいて従業員と雇用契約を結ぶ形態のことを指します。この雇用形態では、従業員が契約上の職務範囲を超えて業務を行うことは基本的にありません。また、異動や転勤といった柔軟性に乏しく、昇進や降格も職務に基づくため制限されることが特徴的です。

スキルと職務の適合性が鍵を握る

ジョブ型雇用では、特定の職務に必要なスキルや経験、資格が雇用の前提条件となります。企業は事前に職務に求められる具体的な能力を定義し、それに適した人材を採用します。そのため、求人情報には業務内容が詳細に記載され、応募者は自身のスキルやキャリアと照らし合わせ、自ら適合性を判断する必要があります。この点が、日本で主流のメンバーシップ型雇用との大きな違いです。

ジョブ型雇用が注目される背景

近年、ジョブ型雇用への関心が高まっています。その背景にはいくつかの要因があります。まず、少子高齢化による労働人口の減少により、特にITや専門職における人手不足が深刻化している現状があります。また、グローバル市場での競争力を向上させるためには、即戦力となる人材の確保が不可欠であることも一因です。さらに、新型コロナウイルスの影響やテレワークの普及により、従来の勤務形態に囚われない柔軟な働き方への移行が進み、ジョブ型雇用の導入が促進されています。

欧米での主流と日本での現状

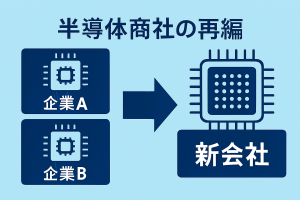

ジョブ型雇用は欧米では標準的な雇用形態として広く普及しています。特に専門職やプロジェクトベースの仕事が主流となっている業界では、職務記述書を基に必要なスキルを持つ人材を選定するジョブ型の仕組みが重要視されています。一方、日本では歴史的にメンバーシップ型雇用が根付いており、柔軟な配置換えや長期的な人材育成を前提とした採用体系が一般的です。しかし、近年大手日系企業を中心にジョブ型雇用が徐々に取り入れられ始めており、日本固有の企業文化との共存を模索する動きが見られます。

メンバーシップ型雇用の特徴とそのメリット

総合職採用と柔軟な職務変更

メンバーシップ型雇用の大きな特徴の一つが、総合職としての採用とその後の柔軟な職務変更です。この雇用形態では、特定の職務内容や勤務地に限定されず、社員が会社全体の一員として採用されます。そのため、配属や異動は企業側の判断次第で行われ、社員はさまざまな部署や役割に挑戦する機会を得られます。このような仕組みにより、個人の専門スキルに依存しすぎず、幅広い職務経験を積むことが可能です。結果として、社員は汎用性の高い能力を身に付けられ、企業は多様な業務に柔軟に対応できる組織体制を構築できます。

終身雇用と年功序列の基盤

メンバーシップ型雇用のもう一つの特徴は、終身雇用と年功序列をベースにした雇用体系です。このモデルでは、一度採用した社員と長期的な雇用関係を築くことが前提となります。社員は勤続年数を重ねることで順次昇進や昇級の機会を得られ、生活基盤が安定するというメリットがあります。この仕組みにより、企業側も社員に長期的な教育投資を行いやすく、組織の一体感や社員の帰属意識の向上を期待できます。対照的に、ジョブ型雇用では短期的な成果が重視されやすく、ここが日本型「メンバーシップ型」との大きな違いといえます。

組織内で培われる企業文化の共有

メンバーシップ型雇用では、社員が同じ組織内で長期間にわたり働くことが一般的です。その結果、企業内で独自の価値観や考え方が自然と共通認識として形成されます。新しい部署に異動しても、同じ企業文化を共有しているため、適応しやすい環境が整っています。企業側にとっても、長期間働く従業員が文化の担い手となることで、組織の連携や信頼関係が強化されるというメリットがあります。これにより、既存の組織が持つ活力を維持しやすく、顧客や取引先にも安定感を与えることができます。

新卒採用と長期的な人材育成の関係性

メンバーシップ型雇用の中核には、「新卒一括採用」を通じた長期的な人材育成の思想が根付いています。新卒採用で入社した社員は、入社当初こそ業務経験が少ないものの、企業内で計画的な研修やOJTを受けることで、必要なスキルを少しずつ習得していきます。この仕組みにより、企業は独自のノウハウや知識を備えた人材を育成でき、長期的な競争力を高めることが可能になります。これは特に専門スキル重視のジョブ型雇用とは大きく異なり、社員と企業が互いに長期的な成長を期待できる関係性を築ける点が特徴です。

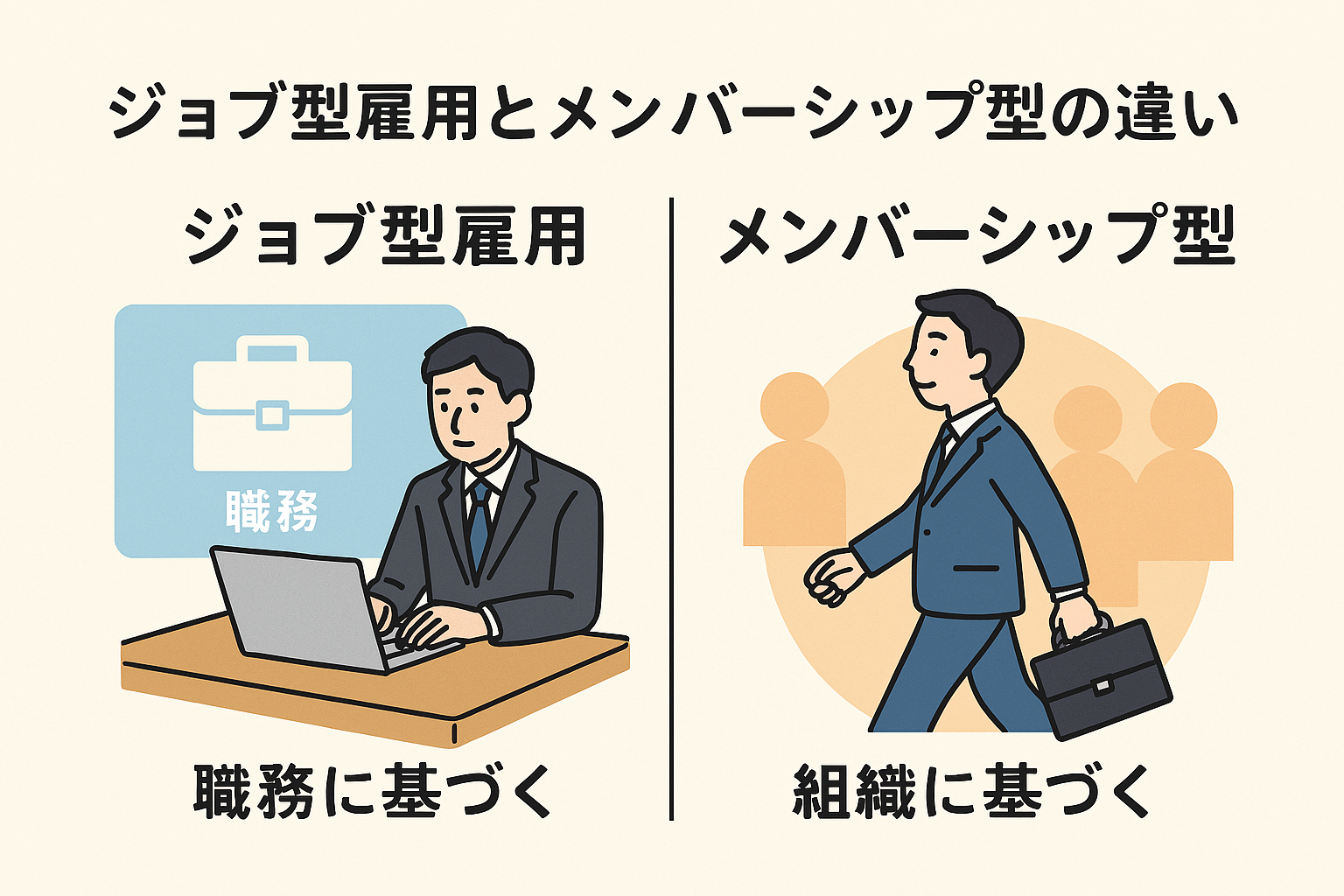

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違い

採用プロセスの違い

ジョブ型雇用では、採用プロセスの中心は業務内容や必要なスキル、専門性などの条件が具体的に定められた職務記述書に基づきます。企業は求めているポジションに対し、即戦力となる候補者を募集し、面接やスキルテストによってその適合性を厳密に評価します。一方で、日本の「メンバーシップ型雇用」では、職務とは直接関連の薄い段階で採用が行われます。新卒一括採用に代表されるこの方式では、スキルよりも”組織や企業文化への適応性”や将来的なポテンシャルが重視されるのが特徴です。

評価基準とキャリアパスの対照

ジョブ型雇用における評価基準は、職務記述書の達成度や業務遂行能力、成果に強く依存します。専門的な能力が直接的に反映され、キャリアパスも国際標準に近い形で明確に設計されています。一方、メンバーシップ型雇用では、評価基準は必ずしも業務成果だけではなく、勤続年数や会社への貢献度など幅広い要素に基づいています。キャリアパスは企業内での長期的な人材育成を前提としており、人事異動や昇進を通じて多様な経験を積むことが期待されます。

働き方改革と両者の対応力

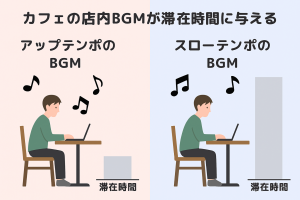

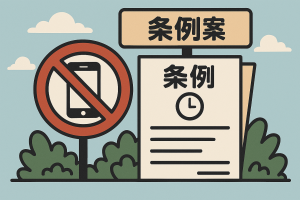

近年推進されている働き方改革の影響で、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の対応力の違いが浮き彫りになっています。テレワークの普及や専門職需要の増加に伴い、ジョブ型雇用は職務内容が明確であるため、従業員は自己裁量で業務を進めやすい一方、メンバーシップ型雇用では職務内容の柔軟性があるものの、漠然とした負担や責任が発生する場合があります。また、ジョブ型では専門性が重視されるため働き方改革に沿った効率的な労働環境が構築されやすいのに対し、メンバーシップ型は総合的な労働環境の改善が課題となる傾向があります。

従業員と企業それぞれの視点からの比較

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用は、従業員と企業それぞれに異なるメリット・デメリットをもたらします。ジョブ型雇用は従業員にとって、自身の専門性に基づいて働ける環境が整っており、キャリア形成が明確になる一方、企業としては専門性の確保が容易になる反面、柔軟な配置転換が難しくなるという側面があります。一方、メンバーシップ型雇用では、従業員は長期的に雇用が維持される安心感がありますが、自身のスキルが不明確になりがちです。企業にとっては組織内の調整や異動が簡単で文化醸成しやすい一方で、専門的な人材確保が難しくなる点が課題です。このように、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いを理解することで、両者の特性を活かした働き方を考えることが可能です。

どちらを選ぶべき?自分に合った雇用形態の見極め方

自身のキャリア目標とスキルを見直す

まず、自分のキャリア目標や保有しているスキルを冷静に見直すことが重要です。ジョブ型雇用では、専門的なスキルや経験に基づいて職務が設定されるため、自分が持つスキルが具体的な職務やポジションに適しているかを考える必要があります。一方、メンバーシップ型雇用では、多様な職務を経験しながらスキルを企業内で育成できる環境が整っています。そのため、「現在の自分の強みを即戦力として活かしたいのか」「長期的な視点で幅広い経験を積みたいのか」を自身で明確にしておくと良いでしょう。

ライフステージや働き方の価値観に合った選択

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用は、それぞれ異なる働き方を可能にします。ジョブ型雇用では、勤務地や職務内容が明確に限定されるため、ライフステージに応じた柔軟な働き方を選びやすいという特長があります。一方、メンバーシップ型雇用は、企業との長期的な関係性の中でさまざまな職務に挑戦できるため、安定性を重視する方に適しています。自分の価値観や、現在および将来的なライフステージに合った働き方がどちらであるのかを慎重に検討することがポイントです。

企業文化と雇用形態の相性を確認する

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いは、企業文化にも大きく影響されます。ジョブ型雇用が中心の企業は、職務内容や成果を重視する傾向が強く、個々のパフォーマンスを評価する文化が根付いています。一方で、メンバーシップ型雇用の企業では、チームワークや社内での調和を重視し、長期的な視点で人材を育成する傾向があります。そのため、企業が掲げる理念や価値観が自身の働き方やキャリア目標と一致しているかを確認することで、より良い選択が可能となります。

ジョブ型とメンバーシップ型のハイブリッドモデルの可能性

近年、一部の企業ではジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の両方の特長を組み合わせたハイブリッドモデルが注目されています。例えば、新規プロジェクトや専門的な業務ではジョブ型を採用し、他の職務や部門異動にはメンバーシップ型を適用するケースです。このようなモデルは、企業と従業員双方にとって柔軟性を高める可能性を秘めています。働き方の選択肢が増える中で、自分に合った雇用形態としてハイブリッドモデルも検討する価値があるでしょう。

ブログタイトルの趣旨を楽曲に書き出しています。ぜひお聴きください!

「ジョブ型とメンバーシップ型のメロディ」

Produced with Suno AI (Pro Plan)

© 2025 剛 All rights reserved

※本曲の商用利用・二次配布には制作者の許諾が必要です。