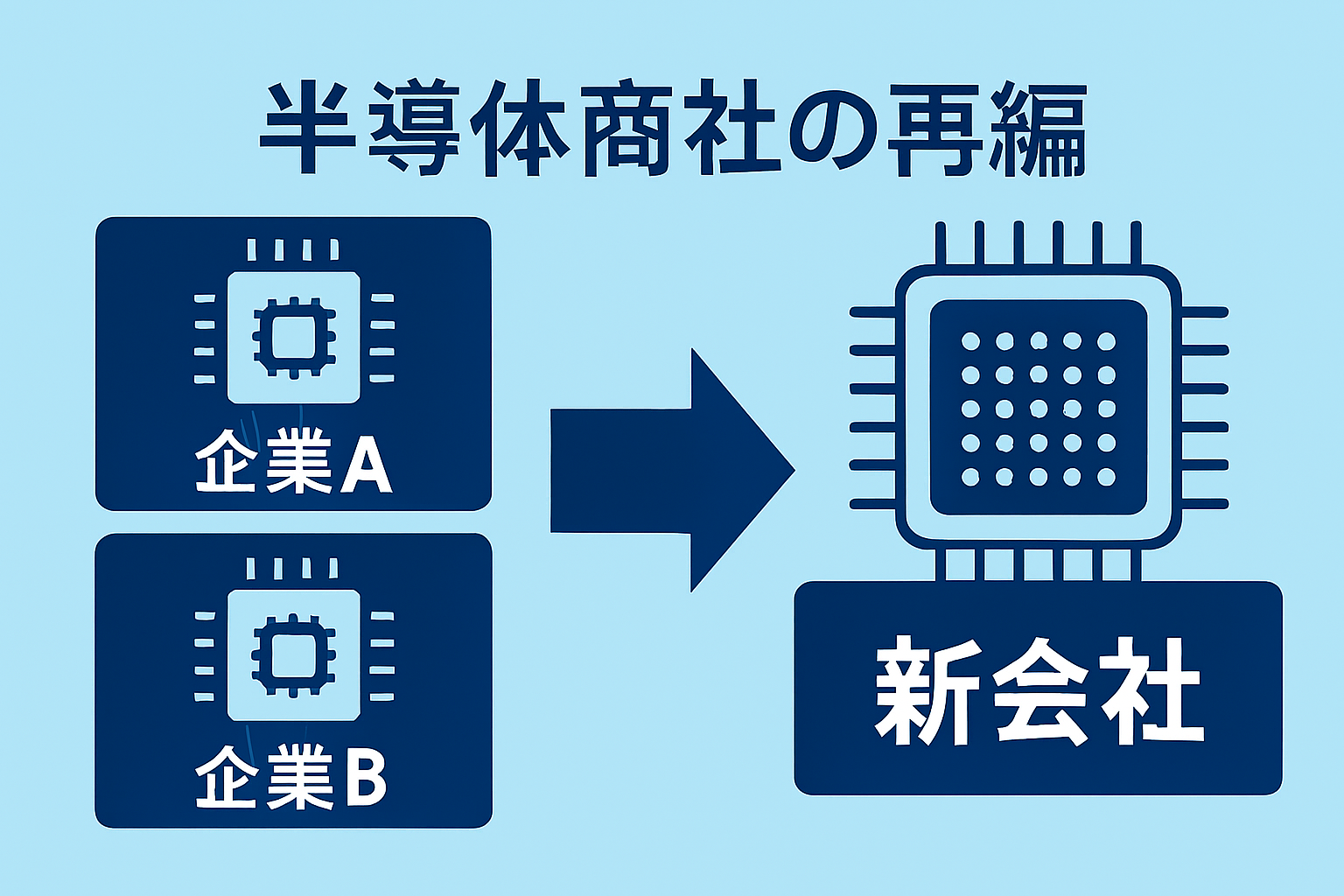

半導体商社の再編が止まらない!次の展開とは?

半導体商社再編の背景と現状

再編が加速する要因とは?

昨今、半導体商社の再編が急速に進んでいます。その背景には、複数の要因が絡み合っています。まず、工場稼働への懸念などコロナ禍の影響で先行発注が急増し、その後の反動減が商社業界全体に大きな負荷をかけたことが挙げられます。また、半導体メーカーが代理店の数を絞り込もうとする動きや、直販へのシフト傾向が商社の市場立ち位置を揺るがしています。このような環境下で生き残るためには、規模の拡大や特定メーカーへの依存度を低減することが重要になり、先手を打つ形で経営統合や買収が進んでいるのです。

主要商社間の統合事例

近年、いくつかの半導体商社間で大規模な統合が発表されています。たとえば、2023年5月には菱洋エレクトロとリョーサンが経営統合に向け基本合意書を締結しました。また、同年7月には佐鳥電機と萩原電気ホールディングスが経営統合を発表して話題となりました。さらに、マクニカHDはグローセルに対してTOB(株式公開買い付け)を実施する予定です。これらの事例は、業界全体で規模の拡大に向けた競争が激化していることを端的に示しています。

メーカー直販志向の影響

半導体メーカーが販売代理店を減らす流れが、商社の再編を促進する要因のひとつとなっています。例えば、ルネサスエレクトロニクスは2023年2月にRYODENとの販売契約を終了し、特定代理店からの販売集中を図る姿勢を鮮明にしました。このようなメーカーの直販志向の高まりは、商社の経営環境を厳しいものにしています。結果として、生き残りのために経営統合やM&Aによって効率性の向上を目指す動きが加速しているのです。

グローバル動向との比較

日本国内で進む半導体商社の再編は、グローバル市場でも類似の動向が見られます。米国や欧州では、規模の経済を追求するために大型M&Aが積極的に進められており、中小規模の代理店は統合や吸収を余儀なくされるケースが多くなっています。これにより、グローバルでは少数の商社が市場を寡占するような状況が生まれつつあります。一方で、日本市場はまだ20社以上の上場商社がひしめき合う群雄割拠の状態にあり、さらなる統合の可能性が高いと考えられています。

生き残りをかけた合従連衡の潮流

競争力を強化するためのM&A戦略

近年、半導体商社の再編が進む中で、競争力を強化するためのM&A戦略が注目されています。大手商社は生き残りをかけて規模拡大を進めており、これにより市場シェアの拡大やコスト効率の改善を図っています。2023年には菱洋エレクトロとリョーサンの経営統合、佐鳥電機と萩原電気ホールディングスの統合が発表され、再編の動きが加速しています。また、マクニカHDによるグローセルへのTOB(株式公開買付け)のように、買収を通じて競争力を高めるケースもあります。

再編の背景には、コロナ禍以降の需要変動が影響しており、先行発注の反動減リスクが商社へ重くのしかかっています。また、半導体メーカーの代理店縮小や直販志向の高まりも、商社再編を後押ししている要因の一つです。このような環境下でM&Aは、特定メーカーへの依存度を減らし、新たな顧客基盤を獲得するための有効な手段となっています。

中堅・中小商社が直面する課題

半導体商社の再編が進む中で、中堅・中小商社が直面する課題も顕著です。大手商社の規模拡大による競争激化は、中堅・中小商社にとって脅威となっており、価格競争力やサービス提供能力の面で不利な立場に置かれるケースが増えています。また、特定の半導体メーカーへの依存度が高い商社ほど、メーカーから販売代理店契約を打ち切られるリスクが深刻化しています。

さらに、在庫の増加と顧客からの納期先延ばし要求も中小商社の財務に直接的な影響を与えています。業界の変動に対応するためには、業務効率化や新たな収益源の確保が求められており、生き残りをかけた新たな戦略が必要となっています。

外資系の参入がもたらす影響

外資系企業の参入も、半導体商社業界に新たな変化をもたらしています。特にアジアや欧米の資本による買収や合弁事業の増加が見られ、国内商社の競争環境に変化を与えています。外資系は、グローバルな販売網や豊富な資金力を背景に商社事業を拡大させており、国内商社にとってはこれに対抗するための更なる競争力強化が求められています。

また、日本市場への外資系企業の進出は、半導体商社の業界構造を変える可能性もあります。外資系企業による効率的な物流インフラの導入や最先端のデジタル技術の活用は、国内商社の一層の努力を促すことになるでしょう。

ファンドの役割と投資の動向

半導体商社の再編において、投資ファンドの役割も大きな注目を集めています。ファンドによる商社買収は、必要な資金を供給するだけでなく、経営効率の改善や事業構造の改革を促進する効果があります。近年、ファンドが特定の商社を支援し、再編の核となるケースが増えています。

一方で、投資ファンドによる買収にはリスクも伴います。短期的な利益追求が優先される場合、商社の中長期的な成長が犠牲になる可能性があります。しかしながら、半導体市場の需要が安定化する中で、ファンドの戦略的投資が新たな成長モデルを生み出す可能性も期待されています。

半導体商社業界の未来図

再編後の業界地図の変化

半導体商社の再編が進む中で、業界地図には大きな変化が生じています。近年の経営統合やTOB(株式公開買付け)による規模拡大は、大手商社が市場での支配力を強める結果を生んでいます。2023年には、菱洋エレクトロとリョーサン、佐鳥電機と萩原電気ホールディングスの統合が発表され、さらなる業務集約が図られています。こうした再編により、商社間の競争は弱まり、業界全体が寡占化の方向へ進んでいます。今後は、再編で生まれた新会社がどれだけの収益性と競争力を確保できるかが注目されるでしょう。

技術革新がもたらす新たな潮流

技術革新は半導体商社に大きな影響を与え続けています。特に、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)の普及が進む中で、これらの分野で使用される半導体の需要は高まっています。商社は、技術力を活かし、市場ニーズに即した商品提案やサポートを行う必要があります。また、最先端技術に対応する半導体の調達力や供給体制を持つことが競争優位性を左右する要素になります。技術の変化に対応した商社の柔軟性が次世代の勝敗を分ける要因となるでしょう。

自動車産業など他業界との連携が促進

半導体の用途は自動車産業など他業界への広がりを見せており、商社の役割も変容しています。特に電動化や自動運転技術の普及に伴い、車載用半導体の需要が急増しています。商社は、自動車メーカーや周辺産業と緊密に連携し、車載システムに必要な部品を提供するなど、より包括的なサポートを求められています。このような異業種との関係構築は、商社の競争力維持に欠かせない要素となりつつあります。

サステナビリティへの取り組み

近年、サステナビリティが企業活動において重要なテーマとなっています。半導体商社も、環境負荷の低減や持続可能な供給体制の構築に向けた取り組みを進めています。例えば、省エネルギーに配慮した製品の提案や、脱炭素社会を実現するためのソリューション提供などが挙げられます。また、再編による経営効率化が、環境負荷低減への貢献にもつながる可能性があります。今後は、こうした取り組みが商社全体の成長戦略の一環としてさらに強化されることが期待されます。

次の再編の行方と展望

統合による可能性とリスク

半導体商社の再編は、新たな市場機会を創出する可能性がある一方で、リスクも抱えています。統合によって事業規模の拡大が実現し、取引条件の強化や調達力の向上が期待されます。しかし、企業文化や経営戦略の違いによる統合プロセスの遅れや、競争力を損なう可能性もあります。また、代理店の集約が進む中で、一部の商社が取引先の減少に直面するリスクも伴います。経営資源を有効活用し、統合後のシナジーを最大化することが鍵となるでしょう。

注目の企業と新たなプレイヤー

最近、菱洋エレクトロとリョーサンの経営統合や、マクニカHDによるグローセルへのTOB実施予定が注目されています。これらの企業は、規模の拡大を通じた競争力向上を図っています。一方で、海外プレイヤーや新興勢力の台頭も見逃せません。例えば、ルネサスエレクトロニクスによる販売代理店の見直しが、新規参入企業にとってビジネス拡大のチャンスとなるかもしれません。こうした動きにより、既存業界勢力図が大きく変わる可能性があります。

業界全体の成長戦略と方向性

半導体商社業界では、生き残りをかけた規模拡大や新しい技術分野への対応が求められています。特に、自動車産業やIoT(モノのインターネット)関連市場への供給能力を強化することで、新たな需要を取り込む戦略が進行中です。また、M&Aによる経営統合だけでなく、特定メーカーへの過度な依存体質から脱却する努力も重要となっています。業界全体の方向性として、多様な顧客ニーズに応えるための柔軟なビジネスモデルの確立が求められているのです。

国内市場における課題と展望

国内市場では、半導体市況の悪化や中国経済の減速などを背景に、業績が厳しい状況です。商社にとって、大量の在庫や顧客からの納期先延ばし要求が課題となっています。また、半導体メーカーによる代理店縮小の動きが、商社のビジネスチャンスを狭める可能性もあります。それでも、日本市場には技術力や品質を求める産業が多く、特定ジャンルでの強みを持つ企業には成長の余地が残されています。今後、効率的な在庫管理や市場対応力の向上が課題解決への鍵となるでしょう。