😮💨 他人のあくびがうつる理由には、**「共感力」や「脳の働き」**が深く関係していると考えられています。

🧠 あくびがうつるメカニズム

- 共感性が高い人ほどうつりやすい

他人の状態に共感することで、脳がその行動を“模倣”しようとする働きがあるとされています。親しい人や好きな人のあくびほど、うつりやすい傾向があるんです。 - 脳の前頭葉の発達

共感や社会性を司る「前頭葉」が発達していると、他人の行動に反応しやすくなります。赤ちゃんや幼児はこの部分が未発達なため、あくびがうつりにくいそうです。 - 社会的動物としての性質

人間や犬などの群れで生きる動物は、仲間の行動に影響されやすく、あくびもその一例。これは「社会的絆」や「安心感」を示すサインとも言われています。

🌡️ あくびのそもそもの役割

- 脳の温度を下げる

あくびをすることで顔の筋肉が動き、冷たい空気を取り込むことで脳を冷却する効果があるという説があります。 - 覚醒スイッチ

眠気や退屈を感じたとき、脳を目覚めさせるためにあくびが出ることも。つまり、眠いときのあくびは「起きろ!」という脳からのサインかもしれません。

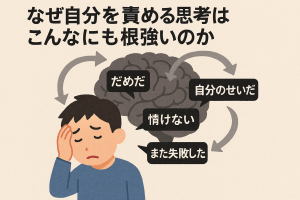

🧠 あくびがうつる脳の仕組みは、**「ミラーニューロン」や「前頭前皮質」**など、脳の高度な社会的機能が関係しています。

🧩 ミラーニューロンの働き

- 他人の行動を“自分のこと”のように感じる神経細胞

他人があくびをするのを見たとき、脳内の「ミラーニューロン」が反応し、まるで自分があくびをしているかのような信号を送ります。 - 共感能力と連動

ミラーニューロンは、共感や模倣に関係するため、共感力が高い人ほどあくびがうつりやすい傾向があります。

🧠 前頭前皮質の役割

- 感情や社会的認知を司る領域

他人のあくびを見たときに活性化するのが「前頭前皮質」。ここは他人の気持ちを理解する力に関係していて、あくびの伝染にも深く関与しています。 - 親密度による影響

親しい人のあくびほど伝染しやすいのは、前頭前皮質がその人との関係性を認識しているからだと考えられています。

🧬 進化的な背景

- 集団行動の同期

群れで生きる動物にとって、あくびの伝染は「休息や警戒のタイミングを揃える」ための手段だった可能性があります。これは生存率を高めるための進化的適応とも言われています。

👀 つまり、あくびがうつるのはただの眠気じゃなくて、**脳が他人とつながろうとする“社会的な反応”**なんです。